所蔵資料・概要

三井文庫(史料館)の所蔵資料は、17世紀半ば以降の三井家(越後屋呉服店・三井両替店)に関する古文書類と明治以降の三井系企業の経営資料を中心として、10万点余にのぼります。これらの資料は、三井家編纂室が収集し『三井家記録文書目録』として整理された資料群と、三井各家・三井系各会社等の単位でまとめられた資料群とから構成されています。所蔵資料の概要を以下にご紹介いたします。

各資料群の解説は所蔵資料・解説をご覧ください。

三井文庫(史料館)所蔵資料の具体例については私の一点(オンライン版)もご参照ください。

近世資料

近世史料の中心は、大元方(三井家の営業を統括する機関)や越後屋呉服店、三井両替店の経営史料で、その大半は『三井家記録文書目録』に収録されています。

決算書類

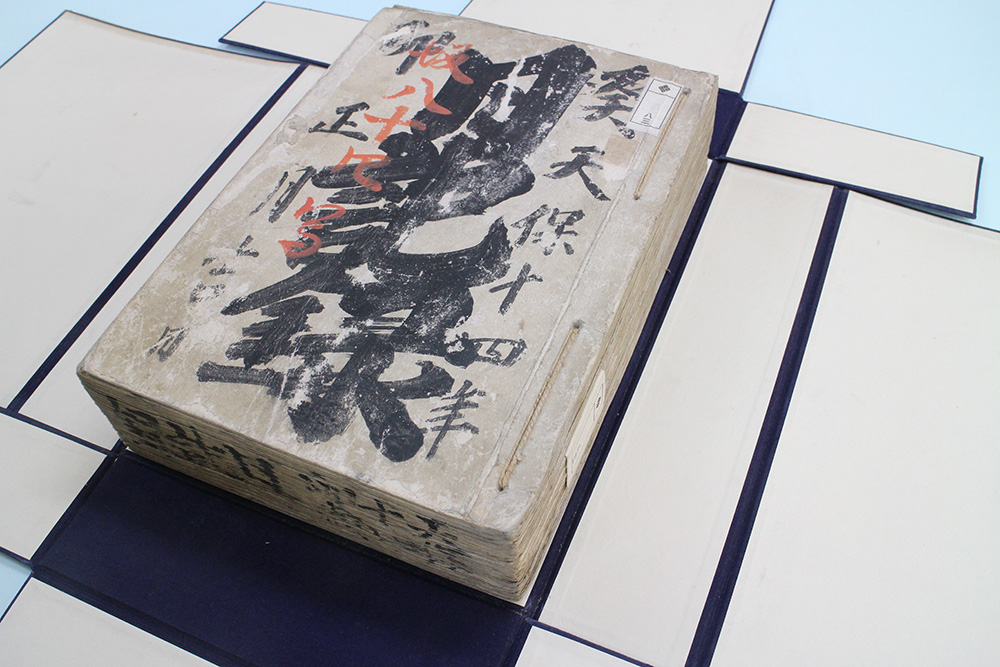

決算書類では、三井家の営業全体の決算簿である大元方勘定目録が、宝永七年(1710)より連綿として残されています。また、越後屋呉服店、三井両替店、京都糸絹問屋等の勘定目録や補助的帳簿などの決算書類も残されています。

越後屋関係

越後屋関係では「会所諸用留」や「用事留」などの営業上の記録や「名代言送状」、「永書」という日記類があり、各店の奉公人関係の史料も多くあります。また三井は長崎で輸入品の落札に当たった関係で長崎貿易関係史料が豊富にあります。

両替店関係

両替店関係では御為替御用や貨幣引替など幕府御用の記録である各種の「御用留」があり、紀州藩を初めとする諸藩や禁裏関係の御用留もあります。京都両替店では、「永要録」などの経営記録が、また大坂両替店については、「日記録」が享保二年から明治八年まで続いて残っています。河内新田会所の小作関係史料も豊富です。

三井各家資料

三井各家の資料も三井文庫に寄贈、ないしは寄託されています。現在、北三井家文書、新町三井家文書、永坂町(鳥居坂)家文書が公開されています。

近代資料

統轄部門関係

明治以降の統轄部門関係史料では、東京大元方、三井元方、三井商店理事会、三井営業店重役会、三井同族会などの帳簿、規則、議事録等が『三井家記録文書目録』中にあります。事業部門史料では、維新期の金穀出納所などの明治政府御用関係や為替座三井組、各地為替会社、開墾会社、三越呉服店などの史料が、やはり『三井家記録文書目録』中にあります。

三井銀行関係

三井銀行関係では、諸官庁との往復文書などを中心とした1876(明治9)年の創立前後から1900(明治33)年頃までの史料が『三井家記録文書目録』中にあります。1893(明治26)年の合名会社への改組後の、帳簿簿、調査時報、出張員報告、諸規則、職員録、報知などは独立した「三井銀行資料」として保存されています。

三井物産関係

三井物産関係では、重役会議録、支店長会議録、帳簿類、契約書、商品取引の状況を詳細に記した事業報告書などが、独立した「三井物産資料」として保存されています。その他に『三井家記録文書目録』の中に、創立期から1900年頃までの三井物産関係史料が含まれています。

井上馨関係

三井家の顧問であった井上馨の伝記編纂書類が三井文庫に引き継がれており、その中には三井家の組織変更や傘下事業の動向に関する史料があります。また井上馨関係では、伝記編纂の過程で作成された大蔵省旧蔵史料の筆写本があり、原本が関東大震災で焼失したために、きわめて貴重なものとなっています。

古地図・器物等

三井文庫(史料館)では、文書資料のほかに古地図類3000点、錦絵、双六、番付類、天秤・銭桝等の商業用具なども収蔵しています。そのうち羊皮紙「日本航海図」は国の重要文化財に指定されています。また、南三井家10代の三井高陽が収集した交通・通信史関係の文献コレクション(高陽文庫)などもございます。