21 変わりゆく社会、三井の苦悩

災害と打ち毀し

ここでは、近世の三井を苦しめた内外の大きな問題について紹介しよう。まずは、木造建築が密集した近世の都市の宿命であった火災である。早くから火に強い土蔵を多数設け、火災時の対応を細かく定めて備え、時にはライバル店の焼失に利をえることもあったものの、再建した店がすぐ全焼したこともあり、近世を通じて苦しめられた。天明8年(1788)の京都大火では、三井各家の住居も店舗も軒並み全焼している。多数の店舗や邸宅にくわえて、幕府の公金を預かる担保として、都市部に多くの不動産を保持していたから、火災のほか、巨大地震による被害も大きかった。

また近世後期の都市では、その日暮らしの貧しい住民が増えていた。凶作・飢饉がおこり、食料価格が暴騰すると、生きるために富商がしばしば襲われた(「打ち毀し」)。三井はその矛先を免れていたが、天保8年(1837)に貧民の惨状をみかねた幕臣・大塩平八郎が決起した際には、大坂本店が攻撃されて全焼、銃撃で負傷者も出た。

三井同苗の借財と不和

三井内部の問題として、高利の息子たちが懸念したのは、新世代が苦労を知らず贅沢を好むこと、相互に不和を生じることであり、享保期のさまざまな規則(→08 危機と記録の時代、09 家訓「宗竺遺書」)では、倹約、勤勉、融和をくりかえし強調した。しかし後の時代には、大元方からの支給額(→10 大元方1 一族と店舗の統轄)を越えた浪費を続け、借財を重ねるものが出、これに営業不振(→12 呉服店1 事業の構造と推移、17 両替店2 事業の構造と推移)が加わり、三井同苗間の不和が生じた。安永3年(1774)から寛政9年(1797)には、「身上一致」の原則(→09 家訓「宗竺遺書」)を崩し、三井11家と事業が三分されるという危機的な事態となった(→10 大元方1 一族と店舗の統轄)。このことは対外的には隠されていたが、次第に幕府や紀州徳川家との関係で問題となり、ついには三井同苗中の重鎮が、混乱の責任をとって処罰を受けるにいたった。

また文政期(1820年代前後)には、三井同苗中の重鎮の借財がかさみ、幕府の京都町奉行所や紀州徳川家が解決に乗り出す事態となった。

大元方や各店の重役はこうした事態の抑止に努めたが(→元方掛り同苗宛元〆・加判名代願書)、抜本的な解決は困難であった。

御用金

近世の三井をもっとも苦しめたのは、「御用金」であった。2世紀以上の平和を謳歌した近世日本では、経済が大いに発達し、三井のような商人による富の蓄積がめざましかった。しかし近世の幕府・大名たちは、農業への課税を基本とし、財政が苦しくなっても、商業上の利益に課税することはなかった。代わりに様々な方法で商人の富を活用しようとした。御用金はその一つで、突如として富豪に命じて金銀を吐き出させるものだった。原則的には利子をつけて順次返還されるはずだったが、幕府・大名の財政は苦しく、結果的には十分に返還されないことが多かった。

紀州徳川家(→18 両替店3 領主たち)は、財政が苦しくなると、三井にたびたび御用金を課した。領主の要求を断ることは困難であり、明和6年(1769)には、累積額が約36万両(帳簿上の総資産額の4割弱)に及んだ。「安永の持ち分け」(→10 大元方1 一族と店舗の統轄)の際にいったん不良債権として償却されたが、その後も様々な形で、累積で数万両の金銀を供出した。

幕府の御用金は、主に市場に介入して米価を動かすためで、冒頭図版の解説でみた宝暦11年(1762)に始まる。この時、三井は諸商人中で最高額の5万両を課された。文化期には累積で銀5千貫弱、天保14年(1843)には1万両が課された。こうした御用金は、予想や回避は困難で、備蓄で足りない時には金策に奔走せねばならず、上納を引き延ばしつつも、時には営業資金をも引きあげる事態となり、経営を大きく圧迫した(→17 両替店2 事業の構造と推移)。幕末に至ると、巨大な財政支出を余儀なくされた幕府から、累計で実に50万両におよぶ御用金を課されるのである。

情報の重視

三井は、こうした政策や大災害の情報に敏感であり、早くから蝦夷地(現在の北海道)から薩摩まで、広く情報を収集し、記録していた(→聞書)。

19世紀に入り、この記録に頻繁に現れるようになるのは、新時代の到来をつげる、欧米列強の接近であった。

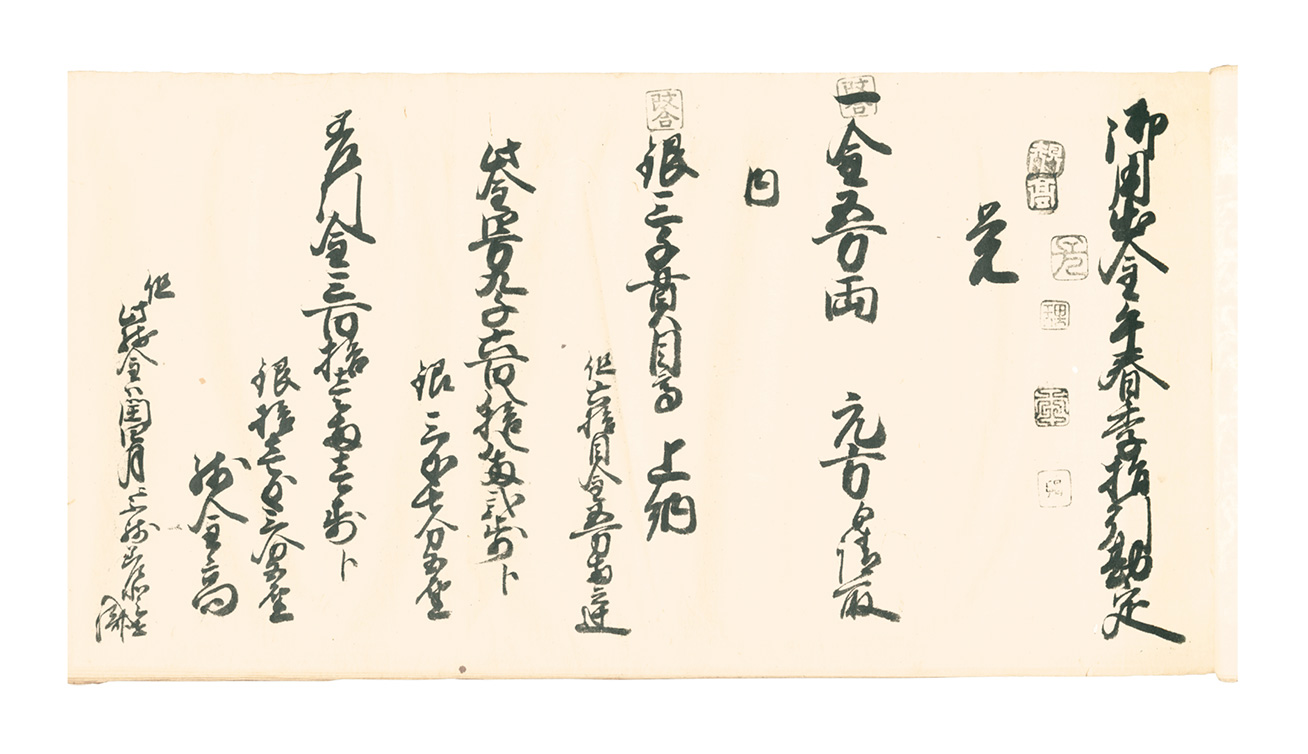

大坂本店から京本店へ宛てた書状を束ねたもの。近世の三井では、三都と松坂にまたがる店舗間の連携を緊密にするため、頻繁に書状による連絡が行われていた。統轄機能をもつ京都の店への報告、京都から各店への指示などが記され、事業の状況や経営判断などについて詳しく知ることができる。

定期的に送られ、通し番号が振られているものを「番状」、臨時で番号がないものを「無番状」と呼ぶ。これを保管用に束ねたものを「~差」といい、現在も膨大な量が現存する。ここで触れる宝暦の御用金(後述)は、大坂本店が大坂町奉行所から命じられたものであるため、大坂本店から、統轄機能をもつ京本店へと、状況が報告されたのである。

記事について

宝暦11年(1761)に幕府から課された御用金(後述)について、翌12年上半期の上納状況を、大坂本店から京本店へ報告したもので、この前に載る書状の添付資料。前年に上納を課された5万両という巨額(3行目)を、大坂本店が大元方から受け取って、ほぼ全額に近い銀3千貫目を既に幕府へ上納、残りは311両余とある。

これが幕府による大規模な御用金の最初であった。三井の蓄積の大きさを示すとともに、新たな政策による苦闘のはじまりを暗示している。

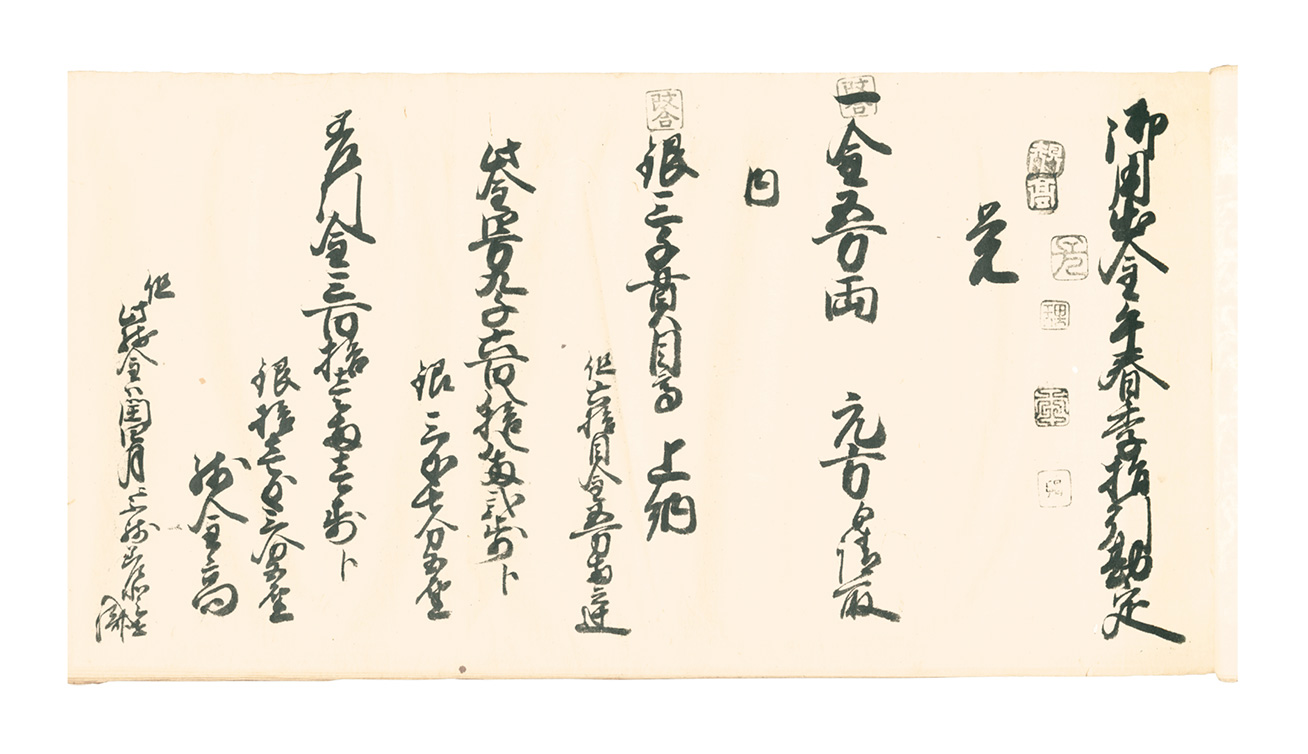

安永3年(1774)、「持分け」に動く三井同苗に対し、奉公人の重鎮8人が連名で、思いとどまるよう訴えた願書の写。

大坂両替店の記録。政変や大災害などの重大事件、市中のうわさなどが、情報源とともに記録される。これは幕末の巻。