19 奉公人1 昇進と報酬

呉服部門の奉公人数

三井では、多くの奉公人を雇っていた。奉公人は大きく手代(店員)・子供(見習い)・下男(台所等で雑用をこなす者)の三種類からなる。呉服部門は呉服の仕入・販売を手がける業態から、特に多数の奉公人を雇い入れていた。各営業店の中で最大規模の江戸本店は、18世紀中頃以降、概ね250人以上の奉公人を抱えている。明和5年(1768)春時点の342人が江戸本店の奉公人の最大数であった。同じ時期の京・江戸・大坂の奉公人を合計すると千人を超えていた。

採用と出身地

江戸出店当初、江戸の店舗で働く手代・子供は関東出身者が多かったが、享保年間(1720年代)には京都市中から採用して江戸に送ることとなった。他方、京本店の手代・子供は京都とその近郊からは雇わないこととなっていた。しかし後年には京本店の手代・子供の大半は京都出身になっていた。採用は現役手代や退職者等の縁故に頼っていたと考えられている。

奉公人を雇い入れる際には身元引受人に請状という契約書を提出させていた。奉公人は試用期間を経て、京都・江戸・大坂の各店舗に配属された。

職階と昇進

奉公人には厳格な序列があった。まず、①店で寝食しながら働く「住み込み」と、②居宅から通勤する「別家」に分けられた。奉公人の昇進と年齢には次のようなモデルがある。

住み込み13歳で子供として見習い奉公をはじめ、17歳で元服して平手代となる。平手代には4段階ほどの職階があり、約10年勤めると役職を持つ「役付手代」となる。

別家役付手代として約10年かけて4階級ほど昇ると、39歳で暖簾分け(→20 奉公人2 生活と管理)を認められて別家となる。ここで初めて居宅と店を持つことと、結婚を許される。別家となっても店に残って勤務する者もおり、その場合、役付手代として四つほどの職階を勤める。別家の最高職階である「元〆」まで勤め上げる頃には60歳になる。元〆まで残っている手代は極めて少なかった。

給与

奉公人は店に住み込みで働いており、着衣や食事の支給を受けていた。今の給与にあたるものはない。ただし、手代については元手銀という退職金の積み立てや、褒美という賞与の支給を受けていた。

元手銀手代が自主退職(別家の場合、暖簾分け)する時に受給するもので、元服すれば取得資格を持っていた。

褒美小遣い・役料・年褒美・割銀などの種類があり、役職に応じて定期的に支給される賞与である。これらは原則として店に預けておくものだったが、引き出して使われることもあった。

手代はこれらを元手に商人として自立した。彼らの最終目標は店を構えて商人として独立することだった。職階が上がるほど、元手銀と褒美の累積額は跳ね上がっていく。勤続年数の長いベテラン手代が独立するのを引き留めるためであった。

その他の人々

三井の金融部門でも奉公人を雇っていた。たとえば文化2年(1805)の京両替店の勤務者は19人程度だったとされており、呉服部門より人数ははるかに少ない。天保年間(1830年代)以降の京両替店の奉公人は、勤務条件の悪化等により、同時期の京本店の奉公人に比べて退職者が多く、勤務年数の短期化が進んでいたという。

三井の店に出入していたのは奉公人以外にも外部の織物の加工を行う職人、建物の修繕を行う大工なども大勢いた。三井を支える人々の裾野は広大であった。

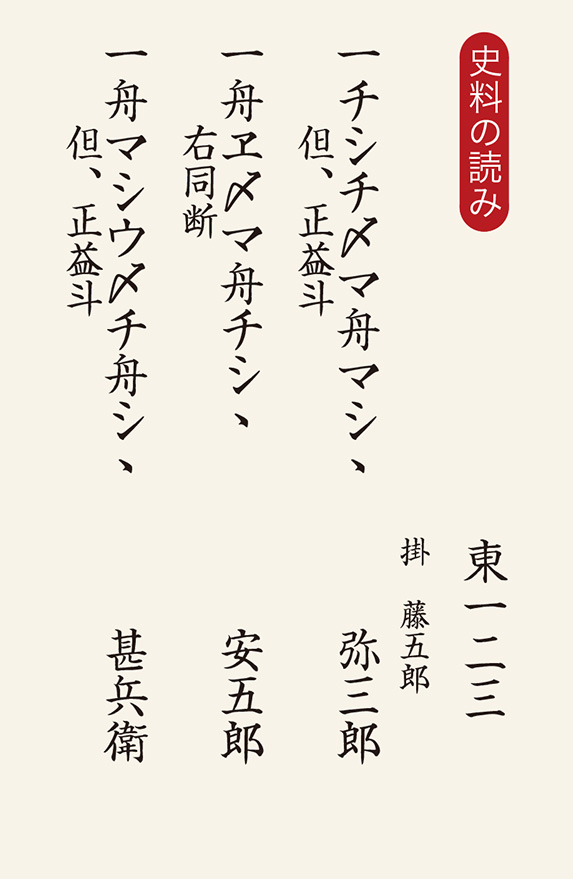

三井の呉服部門の史料で、売場担当者の販売成績と勤務日数の記録である。江戸と大坂の各営業店の数字を半年ごとに京本店で集約している。享保16年(1731)から明治3年(1870)まで、欠落もあるが約130年分の記録が残る。売上の数値はそれぞれ片仮名に置き換えられている。これは符帳という暗号で、江戸時代の商家はそれぞれ独自の符帳を用いて、帳簿の内容を一見でわからないようにしていた。三井では「イセマツサカヱチウシ」の符帳を多用していた。三井の符帳と数字・位・単位の対応表を下に示した。史料の読みに載せた売上額がいくらか、解読を試みていただければ幸いである。

記事について

寛政9年(1797)下半期の売場手代の売上成績であり、江戸本店の東見世というブロックの一番から三番までの売場の記録である。責任者は藤五郎であり、東一番に弥三郎、二番に安五郎、三番に甚兵衛が就いている。それぞれ銀88貫330匁、107貫380匁、139貫810匁を売り上げている。これらは全て現金売であった。

大正時代に、江戸時代を回顧して描かれたもの。作者は元大坂両替店の奉公人であり、のちに画家として有名になる上田南嶺。幕末期の子供に着せていた服装が見てとれる。