戦前期の三井物産における電信利用

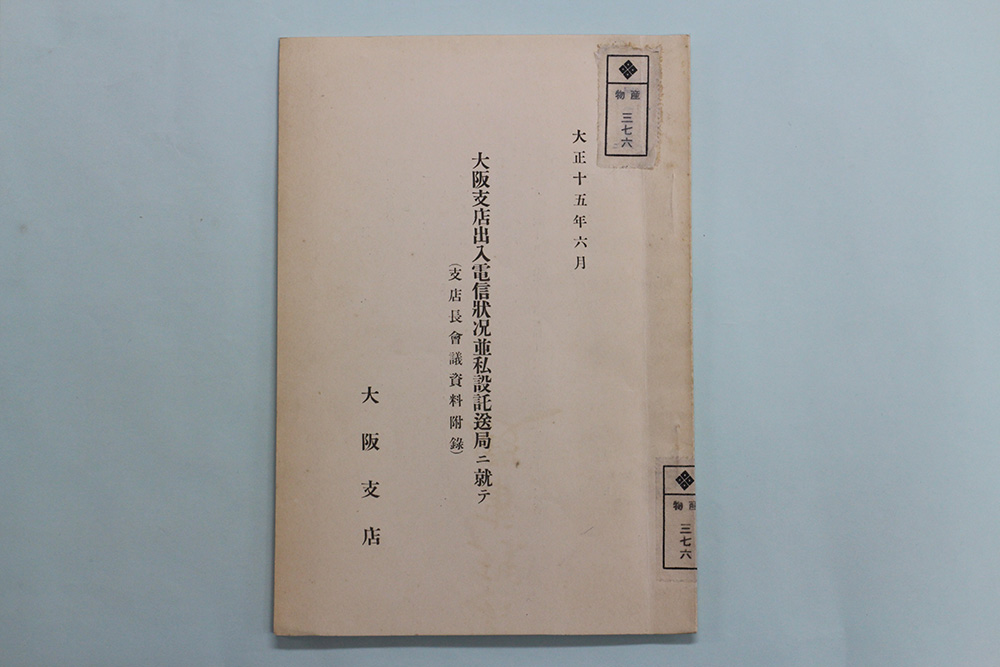

以前、戦前期の三井物産の電信利用に関して論文を執筆した(「三井物産における電信利用」獨協大学情報学研究所『情報学研究』第3号、2014年1月)。その際、三井物産大阪支店が支店長会議資料附録として大正15(1926)年6月に作成した『大阪支店出入電信状況並私設託送局ニ就テ』(物産376)を史料として利用した。

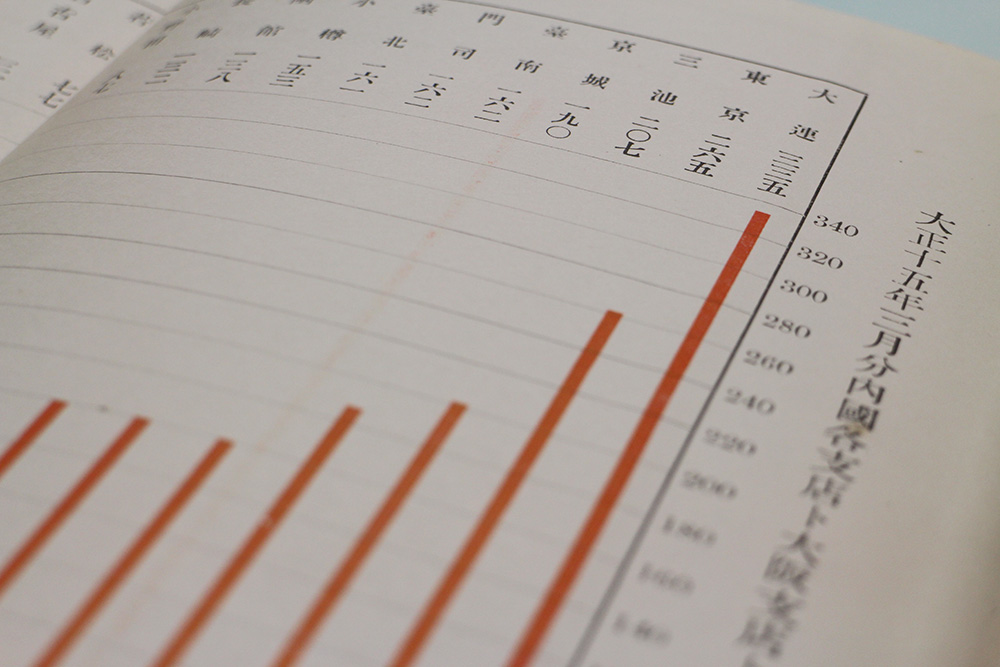

同史料によると、三井物産大阪支店からハンブルク支店に平均3時間31分の所要時間で電報が届いていた。大正15年3月の1ヶ月における往復電報では、大連(335通)、上海(287通)、東京(265通)、ロンドン(265通)、ニューヨーク(261通)、三池(207通)など内外を問わず各支店と連絡を取り合っていた。さらに大正14年の1年間における内国電報(出電)数は12491通・料金1万842円、外国電報(出電)数は9050通・料金11万8387円で、合計は電報数21541通・料金12万9229円であった。

ちなみに大正末期から昭和初期における外国電報は、1語平均1円50銭(そば1杯5銭の頃で30杯分)であった(斎藤義照「暗号書編纂時代の想い出」『三井物産経験録集』物産研修センター、1988年、P26~27)。電信費が巨額になることから、膨大な用語数を収録した電信暗号書が三井物産で作成されたのも、情報秘匿以外に電信費を節約することが目的であったと推測される。

このように、三井物産は高い情報コストを捻出しながらも大正末期の時点ではグローバルな情報連絡網を構築していた。同時に情報をフルに活用するといった、今日の総合商社と同じビジネススタイルを三井物産は既に確立していたことになる。同史料によって、三井物産の経営の先進性を小生はあらためて認識した次第である。

(獨協大学)