46 帝国銀行の発足

「少数支店主義」

1920年代の三井銀行では、堅実な営業方針のもと、「少数支店主義」が貫かれていた。大衆的な資金よりも、企業を中心とする大口預金の獲得に主眼を置き、貸出先も都市部の大企業に選別されていた。三井の「直系企業」からの預金が増大する一方で、不況下で資金需要は少なく、多額の余裕資金を抱えていたため、安定的な経営を志向していたといえる。ただ、その結果として、昭和2年(1927)の金融恐慌後、財閥系金融機関に預金が集中するなかで、三井銀行の預金額は相対的に伸び悩んだ。昭和8年に、三井銀行の預金額は、住友、第一、安田に次いで第4位に転落する。

支店増設方針への転換

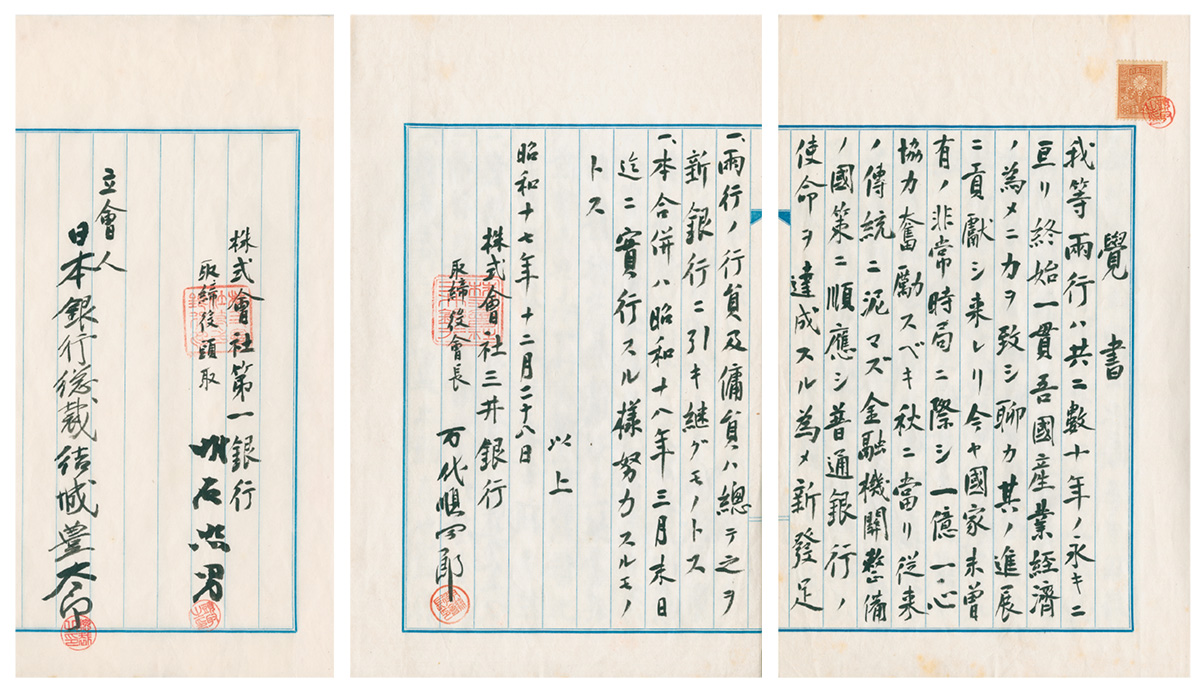

昭和10年代に入ると、三井銀行は営業方針を転換し、支店を増設して大衆預金を獲得するとともに、貸し倒れリスクの高い中小商工業金融への進出を図っていく。その最初の試みが、昭和13年(1938)に開店した新宿支店であった(→新宿支店開設記念はがき)。日中戦争が勃発し、三井系の諸企業を中心に資金需要が急増したため、その後も池袋支店、目黒支店、五反田支店など、東京で次々と支店を開設していった。ただ、他行も同様に店舗数を増やしており、支店の拡張に出遅れた三井銀行の預金額は、他の有力銀行にその差を引き離されていく。

合併構想

昭和13年(1938)、資金調達能力を低下させた三井銀行は、第一銀行(旧第一国立銀行)との合併を構想しはじめる。この頃、赤字国債の消化と戦時下での資金需要増へ対応するため、政府指導のもとで、地方銀行の合併・統合がすすめられていた。そのような背景から、三井銀行会長の万代順四郎は、統制下の固定融資によって、今後の収益が悪化していくことを予測した。そこで、大口取引中心の業務から脱却し、小口取引を拡大することで収益基盤を強化すべきと考え、三井銀行を他の有力銀行と合併させる方針をたてた。

万代は、この計画を具体化するため、池田成彬(→45 財閥の「転向」)に相談をもちかけ、その協力のもと、自らの構想である第一銀行との合併案について、三井11家の同意を得ることに成功した。第一国立銀行頭取の明石照雄にいったんは拒絶されるものの、昭和15年頃から資金運用に関する統制が強化され、時局産業に巨額の資金を投下する大銀行が求められるようになっており、次第に両行の合併問題が現実味を増していく。

新銀行の成立

昭和17年(1942)12月17日、万代が日銀総裁の結城豊太郎を訪問した際、再び第一銀行との合併案が持ち上がる。22日、日銀副総裁・渋沢敬三(第一国立銀行の頭取であった渋沢栄一の孫)の仲介のもとで、万代と明石が会談し、その数日後には、両者の間で合併の基本条件が取り交わされた。わずか2時間のうちに、対等合併、新名称の採用など、10か条の合併要項が決められたといわれている。下の解説でふれるように、万代と明石が「覚書」と「念書」に調印したうえで、翌18年1月、三井銀行と第一銀行は合併契約を締結し、3月に帝国銀行が発足した。さらに翌年、帝国銀行は、大蔵省の決定にもとづいて、明治10年(1877)に華族が結集して設立した十五銀行を吸収合併する。

そして戦後へ

帝国銀行は日本最大の銀行として営業を開始し、三井系企業を含む多くの軍需会社に対する融資を担当した。しかし、発足からわずか2年あまりで敗戦をむかえ、昭和23年(1948)9月には、旧第一系の行員から分離の要望が出されたことに端を発し、帝国銀行は解散する。同年10月、旧三井系、旧十五系の行員を中心とする「新」帝国銀行と、旧第一系の行員を中心とする「新」第一銀行が成立した。合併直後から、旧第一系の行員は昇給・昇格などで不満を募らせており、旧三井系の行員との間の感情的な軋轢は容易に解消しなかったのである。

その後、日本経済が復興を果たし、旧財閥系銀行が名前を復帰させるなかで、昭和29年(1954)1月より、帝国銀行も「三井銀行」と改称して再出発を果たす。

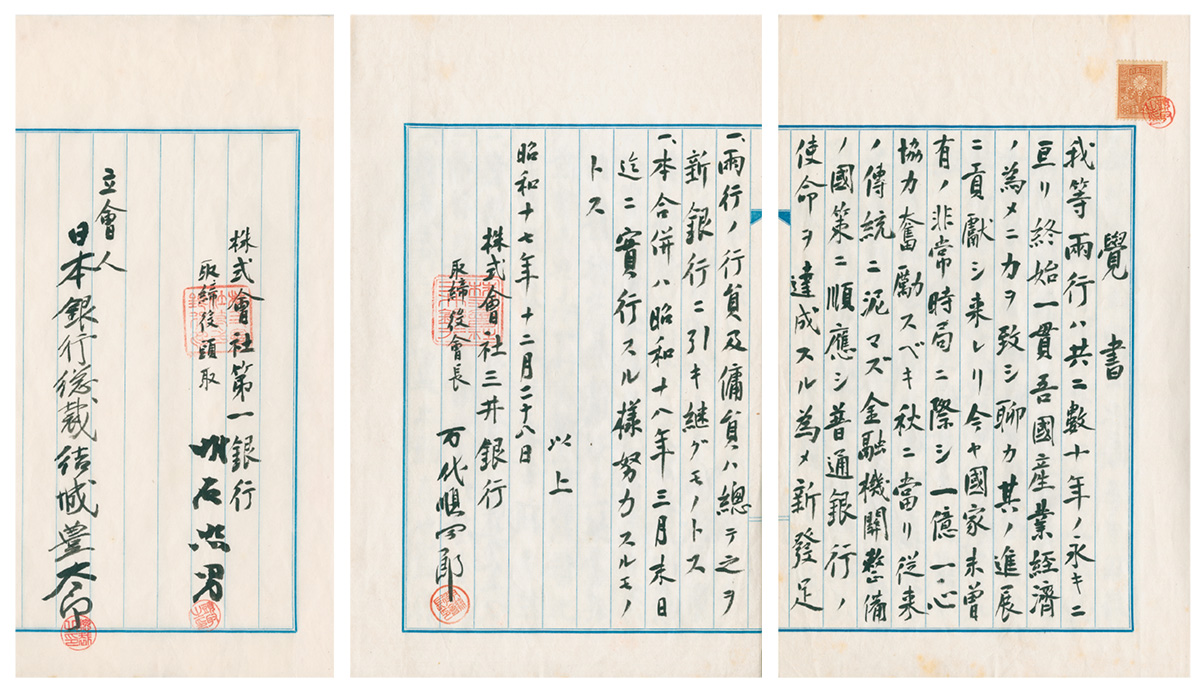

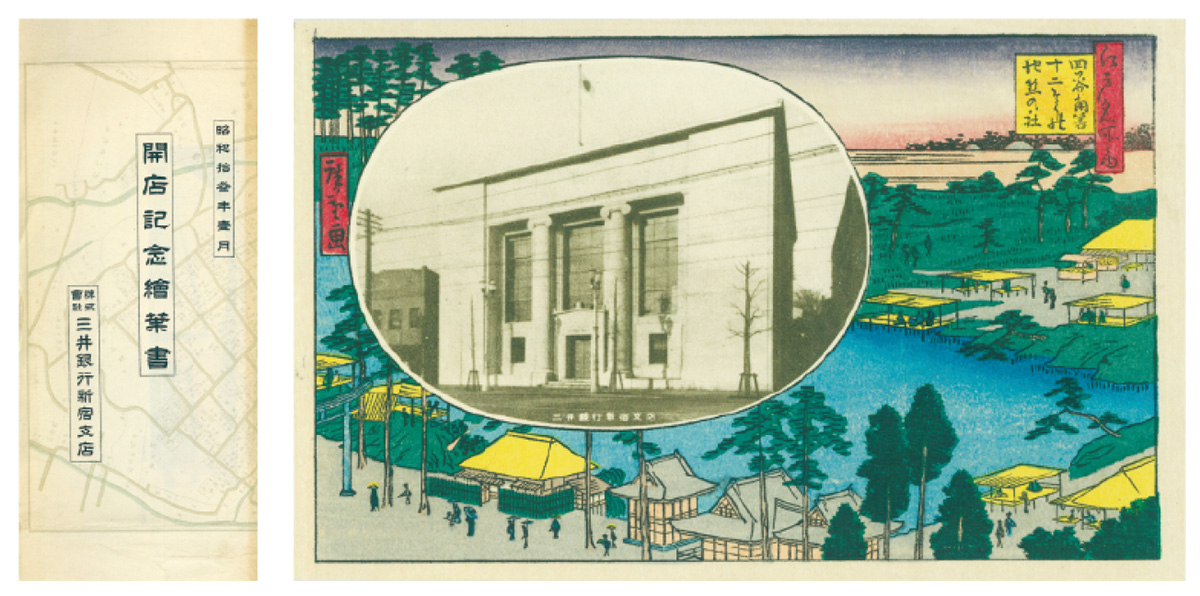

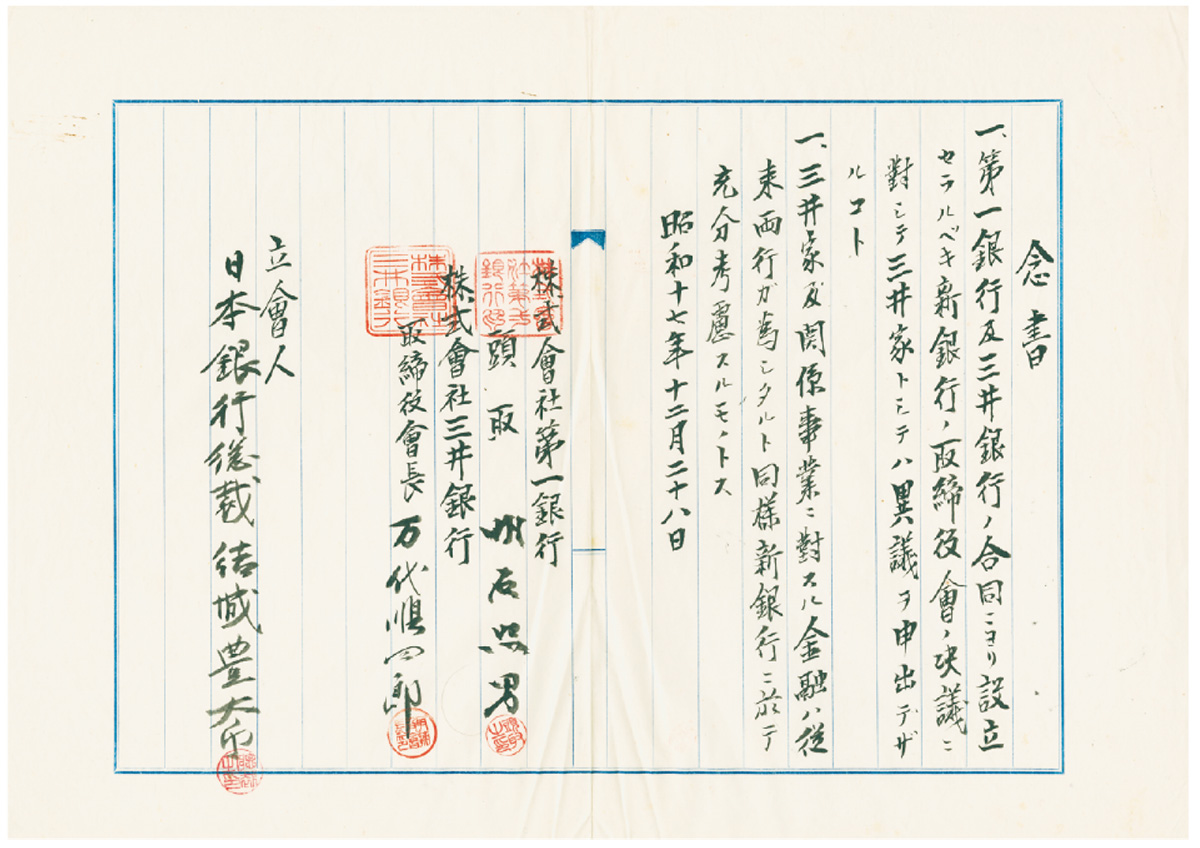

昭和17年(1942)12月28日に三井銀行と第一銀行が取り交わした合併に関する覚書(冒頭と末尾部分)。三井銀行取締役会長の万代順四郎と第一銀行頭取明石照男が、12月下旬に正式に合併交渉をすすめ、27日には大蔵省に出向いて両行の合併と新銀行の発足を申し入れた。それに対して、大蔵省は、新銀行が「国家的使命」を達成するため、三井家はその経営に介入してはならないという意味の条件を指示する。万代は、三井家同族から内諾を得て、合併の要領を記した覚書と、三井家は銀行の取締役会の決定に従うことが明記された念書に調印した。昭和18年3月、会長明石、頭取万代という体制で帝国銀行が発足し、日本最初の私立銀行であり、金融界で不動の地位を保っていた三井銀行が解散する。

昭和17年(1942)12月28日